|

フラッシュメモリの発達によって大容量のUSBメモリやSDカードが安価で提供されるようになり、SSDのようにOSのインストールまでできてしまう代物まで現れた。

そして容量の小さいフロッピーディスクは需要がほぼなくなり、メーカーも生産しなくなりマザーボードからもFDDの端子が消えた。PCによっては光学ドライブすらない。ディスクメディアと半導体メディアの容量競争はファミコンの時代から見てきたがこの競争は終わりがないのだろう。

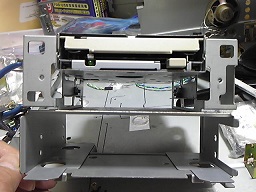

しかしPC-9821XpにはFDDが装備されている。長きにわたってパーソナルコンピュータの前面にはこれがあった。この由緒ある補助記憶装置を引き続き使えるようにしたい。 ネットで調べてみると、オウルテックがFDD端子のないマザーボードにもFDDを接続するためのUSB変換基板を出していることがわかった。 梅田のヨドバシカメラでこれを同梱している「FA404MXU」を入手、USB変換基板のみ使うことにした。PC-9821Xpに取り付けているFDDはティアック製なのでメーカー保証外となるが手段が他にないのでこれは仕方がないだろう。  FA404MXUの説明書には「USB2.0接続だと不安定になる場合があるが、USB3.0接続にすると動作が安定する」という旨のことが書かれていた。ネットで情報を集めてもそんな内容のことが書き込まれていた。 各社から出ているBay Trail-Dマザーボードの仕様を調べてみると、ASRockのみが基板上にUSB3.0のピンヘッダを装備していた。調べを進めていくとASRockのQ1900-ITXにはUSB3.0ピンヘッダのみならずSATA3.0端子が2系統追加されている。 Bay Trail-Dの仕様として「SATAは2.0が2系統」なので、SATA3.0はASRockの独自仕様だろう。ということは、BDドライブ、HDDに加えて、SSDも使える?えーと、これでいいんじゃないか? マザーボードはASUS J1900I-CではなくASRock Q1900-ITXを使うことにしよう。決まりだ! SSDも使う。SSDの使用は予定外だがCPU代とCPUクーラー代が浮いた分を回したと思えばいい。まだ買ってないけど。 そうなるとSSDの取り付け場所をどこにするかである。BEEPスピーカーのあたり、ファイルベイと固定ディスクベイの間あたりに場所をつくるか。延長シャシに使っていたアルミ板もパンチングメタルも金具もあるし、材料には困らない。  そう思ってファイルベイを眺めていると、FDDと5インチベイの間に空間があることに気づいた。PC-9821は元々専用FDDを2台搭載できるようになっている。この空間があいていたのだった。ここが使えるんじゃないか? 決まりだ。SSDの搭載場所はここにしよう。 |